近代以来中国实现社会变革为什么只能通过革命的方式?

来源: 人民出版社微信公众号时间: 2021-04-28

社会变革有两种方式,即革命和改良。有人认为,如果当年不进行革命而是改良,就可以避免革命带来的流血,也可以避免革命之后仍搞阶级斗争。毫无疑问,如果以不流血的、和平的方式,或曰改良的方式,能够实现民族独立、国家富强和人民幸福,自然没有必要非得进行暴力革命。问题是当年的革命恰恰是在改良无法实现上述目标的情况下发生的。

晚清以来,改良一直是那个时代的人们解决社会问题的首选方式。孙中山在选择革命之前,就曾希望以改良的方式实现自己的政治理想;早期中国共产党人在走上革命道路之前,也有不少人赞成“科学救国”“教育救国”“实业救国”。革命都是他们对改良失败或失望后的选择。

为反对巴黎分赃会议和军阀的卖国罪行,1919年5月4日,北京学生在天安门广场集会游行,揭开了五四运动的序幕

革命之所以发生,自然离不开少数革命家的组织、动员、宣传、鼓动,但最初的革命家总是少数人,如果单凭他们的力量,革命难以成为社会大潮,更难以成为实现新旧政权更替的方式。

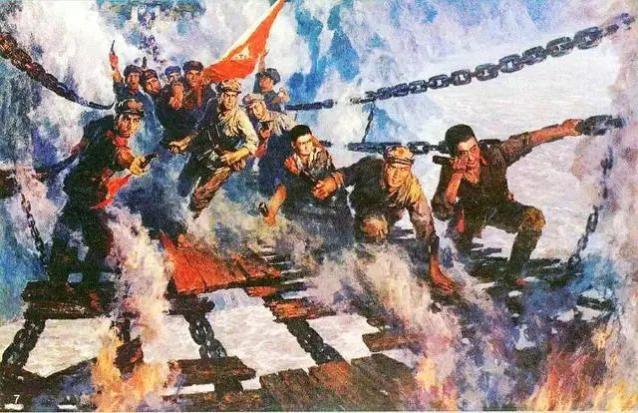

最重要的是革命者的身后,有一大批他们能够影响与带领的民众,这些民众才是革命的基本力量。没有民众的参与革命成功是很难想象的。辛亥革命以前,孙中山领导的革命党人曾多次以刺杀、制造爆炸等为革命手段,虽然也给满清政府造成了很大的震动,但没有从根本上动摇其统治。以武昌起义为标志,辛亥革命成为一个群众性的运动,终于推翻了满清王朝。

俄国十月革命和五四运动之后,有一部分中国知识分子决定“以俄为师”,提出要走十月革命的道路。这是一条实现社会主义的道路,也是一条通过暴力的方式实现革命目标的道路,但他们在整个知识分子群体中毕竟只占少数。

中国共产党成立的时候,全国只有50多名党员,到1924年国共实现第一次合作的时候,也不过是400多名党员,实事求是地说,当时中国共产党在国内政治生活中的影响力还很有限。

第一次国共合作之后,很快迎来了大革命的高潮,工农运动在南中国迅速兴起,北伐战争势如破竹,中共自身的力量也得到很大发展,到1927年党的五大时全国党员已达5万余人。1927年国共关系破裂之后,国民党由革命转向反革命,中国共产党一度元气大伤,党员人数由革命高潮时的近6万人急骤减少到1万余人,但此后又再度恢复发展起来,到1933年又一度发展到近30万人,并建立了若干个农村根据地。

中国共产党之所以能在挫折中奋起,在国民党的白色恐怖中重生,其中自然有诸多的原因,但最根本的,是中国共产党得到了生活在社会底层的劳苦民众的支持。

那么,这些民众为什么能支持中国共产党,能参与中国共产党领导的革命呢?要知道,革命是同现有统治力量的公开对抗,这种对抗的后果往往有一大批的革命参与者流血甚至牺牲生命。

生命对于任何人都是宝贵的,但为什么在革命过程中有那么多的人,不怕流血甚至不怕失去生命而义无反顾地投身到革命中来,其中有少数革命组织者、领导者确实出于他们的信仰,但对于大多数革命的参与者而言,更多的还是残酷的现实,使他们除了参与革命之外无法改变所处的政治、经济地位,而他们革命前的这种状况,不能保障他们基本的生存权利与作为一个人的基本尊严。

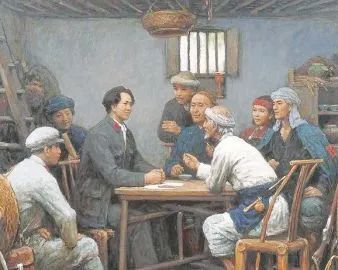

毛泽东在《寻乌调查》中写道:“我就是历来疑心别人的记载上面写着‘卖妻鬻子’的话未必确实的,所以我这回特别详细问了寻乌的农民,看到底有这种事情没有?细问的结果,那天是三个人开调查会,他们三个村子里都有这种事。”所以毛泽东说:“旧的社会关系,就是吃人关系!” 这就不难解释为什么中国共产党能在这样的地方扎下根,并且能够组织动员众多的农民参与到革命当中来。

很难设想,如果广大农民生活小康、日子安逸、温饱已经解决甚至衣食无忧,能够参加中国共产党领导的革命。“如果没有农民便没有革命,那么,关键问题是,究竟是什么把农民变成了革命者?如果造成农民反叛的条件可以通过改革来得到改善而不使之恶化,那么,就存在着某种和平的社会变革的可能性,而不一定非发生暴力动乱不可。”

因此,革命从根本上讲,不是革命的组织者、领导者策动、鼓动的结果,而是社会矛盾尖锐的结果。

当年革命之所以发生,最根本的原因是有相当多的民众已经无法按照原有的方式生存下去。试想,当有一部分人连生存都发生困难的时候,革命对他们来说也就成为改变命运的选择。

革命是有代价的,它不但会带来流血牺牲、社会动荡,革命的终极目的是解放和发展生产力,而在革命的过程中却可能在一段时间造成对生产力的破坏,但如果不革命,人们基本的生存权利都无法得到保障,革命其实是社会矛盾无法调和的产物。